VOIX DES AUTEURS: RÉMI MOGENET

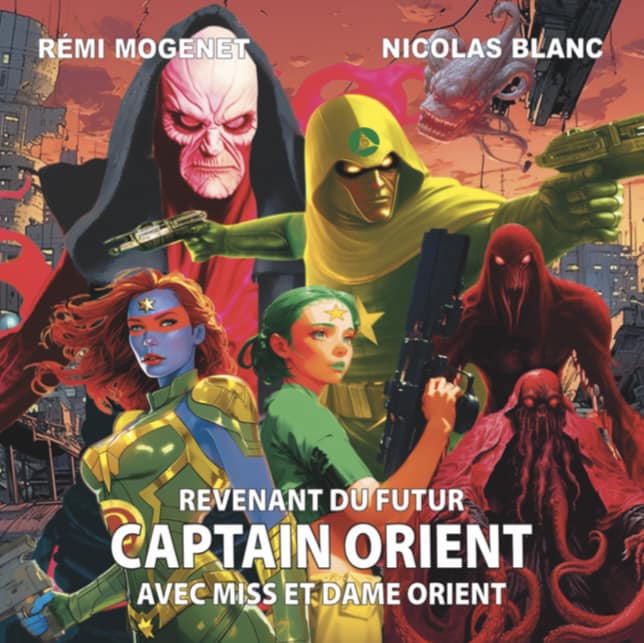

Né en 1969, agrégé ès Lettres, auteur de plusieurs ouvrages autour de la Savoie, Rémi Mogenet poursuit une route littéraire originale, loin du haïku ou des formes expérimentales contemporaines. Ainsi de ce nouveau volume, L’épopée de Cap’tain Orient : illustré par les œuvres de Nicolas Blanc, l’album mêle visions prophétiques, mettant en scène plusieurs super-héros dignes des comics américains, au sein d’un univers apocalyptique. Science-fiction poétique ? Ou poésie proche de la science-fiction ? Le pari demeure audacieux, et le résultat, surprenant, hybride, à mi-chemin entre le recueil classique, la bande-dessinée, le roman et le récit d’anticipation.

- Comment pourrions-nous qualifier ton livre ? S’agit-il d’un roman graphique ?

Le roman n’est pas complet : un récit de huit pages présente un éventuel grand récit à venir, soit sous forme de bande dessinée, soit sous forme de roman illustré. Puis les images retracent l’histoire, accompagnées de poèmes qui en indiquent l’essence morale, spirituelle, philosophique.

- Comment s’est passée la collaboration avec l’illustrateur, Nicolas Blanc ? Le poème précède l’image ou est-ce l’inverse ?

L’histoire et le concept ont précédé les images, mais les poèmes sont venus après les images, pour les expliquer, ou en indiquer la portée.

- Que représentent exactement Captain Orient ? Pourquoi cette référence à l’Orient, précisément ?

Captain Orient est l’esprit du progrès, de la raison, et il vient de l’Orient futur. Il incarne les valeurs du Grand Orient.

- Quelle est la symbolique derrière l’histoire ? S’agit-il d’un simple divertissement ou faut-il voir là un sens caché, un message ?

Il s’agit surtout de vivre, avec l’histoire, le drame de Captain Orient. Il éveille dans l’âme des forces morales. C’est divertissant parce que l’âme mise en mouvement éprouve du plaisir. Cela peut être interprété symboliquement, par la voie intellectuelle, mais les forces morales éveillées dans l’âme sont plus profondes qu’aucune définition susceptible d’être donnée. Elles viennent de plus loin, et les ramener à des éléments que le cerveau peut figer est forcément les réduire, et donc réduire leur effet. C’est, ainsi, priver l’œuvre de sa portée artistique propre.

- Captain Orient relève aussi de la science-fiction et de l’uchronie. Quelles sont tes influences à ce niveau ?

Captain Orient doit surtout aux comics Marvel, mais je ne me souviens pas y avoir vu un super-héros venu du futur. C’est plus probablement issu d’une méditation sur certains récits de Gérard Klein, l’auteur français qui a dominé la science-fiction locale – notamment Les Seigneurs de la guerre : on y voit une femme merveilleuse qui a remonté le temps pour rassurer le héros. La Fin de l’éternité d’Isaac Asimov a le même motif, mais je crois que la thématique du voyage temporel est particulièrement présente dans la science-fiction française, foncièrement progressiste. Le futur y a une valeur morale. Comme disait saint Augustin, il est le présent de l’attente : il est constitué de ce qu’on espère. Et finalement, au fond de nous, nous espérons tous un être qui puisse aider l’humanité présente à s’arracher à elle-même, à se dépasser. Il y a donc là une logique, qu’on n’assume pleinement que si on se souvient de ce que disait saint Augustin : seul le présent existe vraiment. C’est un paradoxe, mais je ne désire pas l’expliquer.

- On te sent très marqué par l’esthétique Marvel. Là encore, peux-tu nous en dire davantage ?

J’adorais la production de la compagnie Marvel, quand j’étais petit. La mythologie était mise à portée de main, et mêlée aux concepts modernes. Les couleurs elles-mêmes, sur les costumes, semblaient porter des forces morales, ajuster pour ainsi dire des êtres angéliques à des corps humains. J’étais fasciné, et je les dessinais inlassablement, ce qu’à l’école on me reprochait. Mais je pense que cette culture populaire est remarquable. C’est peut-être le moment où le marché libre de la littérature, tel qu’il a pu exister aux Etats-Unis, a le plus montré des possibilités d’inspiration, de génie. C’est aussi le moment où ce modèle économique a pu être établi. Cela a dépendu d’un lieu : la culture aux Etats-Unis est très libéralisée, laissant sortir l’inconscient, et le goût pour ce que j’appellerais les archétypes animés, les allégories qui prennent vie – tel Captain America, ou Wonder Woman. Imaginez si Marianne se mettait à parler, à marcher, à combattre des monstres ! Nos autorités seraient choquées. Mais, aux Etats-Unis, on l’autorisait – du moment que cela se vendait. Il n’y avait pas de tabou, sous ce rapport.

- Pourquoi avez-vous choisi l’auto-édition ?

Les éditeurs n’aimaient pas la dimension mythologique, faisant peut-être écho en cela à la censure exercée en France à l’encontre des comics Marvel, lors de leur adaptation locale. Certains ont invoqué l’utilisation par Nicolas Blanc (l’illustrateur) de l’intelligence artificielle, mais pour moi cela relève du prétexte. Nicolas, du reste, est graphiste, et connaît le monde de l’impression d’art. Nous n’avions pas besoin d’un éditeur, somme toute.

- Tu as adhéré au groupe « surréalisme(s) », que j’ai moi-même fondé sur Facebook. Es-tu marqué par le surréalisme ? Quel est ton rapport au mouvement ?

J’ai d’abord lu abondamment Antonin Artaud, mais celui qui m’a réellement conduit à m’intéresser au surréalisme est Charles Duits : à demi américain, il a tendu lui aussi à puiser dans son inconscient pour créer de la mythologie et de l’épopée, notamment avec Ptah Hotep. Or, il vénérait André Breton, et donc je me suis penché sur le surréalisme en général, et ai appris à l’apprécier. De fait, tout mythe ne s’anime et ne se colore que s’il est puisé à l’inconscient authentique. Ou s’il y résonne, du moins. C’est ce que nous avons essayé de faire avec Captain Orient.

- Seule la poésie dit le vrai, pouvons-nous lire dans le récit introductif. Penses-tu que la poésie sauve quelque chose, que le langage commun soit vain ?

Le réalisme qui prétend nommer les choses directement est pour moi nominaliste. Paradoxalement, les noms ne saisissent le réel que poétiquement. Je pense que cela rejoint l’idée qu’André Breton se faisait du merveilleux, et des capacités de la poésie à accéder à une forme spécifique de connaissance.

- Il s’agit aussi d’un roman catastrophe, puisque la terre et l’humanité en tant que telles semblent avoir été détruites. De fait, es-tu pessimiste ? La littérature, précisément, peut-elle sauver quelque chose ?

Elle éveille les forces morales dont l’humanité a besoin pour évoluer. Je ne pense pas qu’il y ait du catastrophisme dans Captain Orient : l’humanité future s’y est métamorphosée, et dans le bon sens – justement peut-être parce que Captain Orient est venu enseigner la poésie aux hommes du présent ! C’était lui, n’est-ce pas, qui parlait à l’oreille d’André Breton – ou bien qui s’est exclamé : “Il passe” !

Qu’il vienne de la planète Vénus où l’humanité a migré dit surtout que la Terre a dû être laissée derrière parce qu’elle était trop prosaïque. J’ai pensé à un roman de Philippe Curval, l’auteur français de science-fiction le plus influencé par le surréalisme – ce n’est pas un hasard : il y décrit une colonie vénusienne, heureuse et belle. Cela m’a plu.

Pour commander le dernier ouvrage de Rémi Mogenet:

https://www.helloasso.com/associations/la-force-g-editions/boutiques/achat-de-livres